Vom Zollfreihafen zurück ins Museum

Vom Zollfreihafen zurück ins Museum teilenZeitgeschichteKulturBildende Kunst

29. Januar 2023, 19:30 Uhr

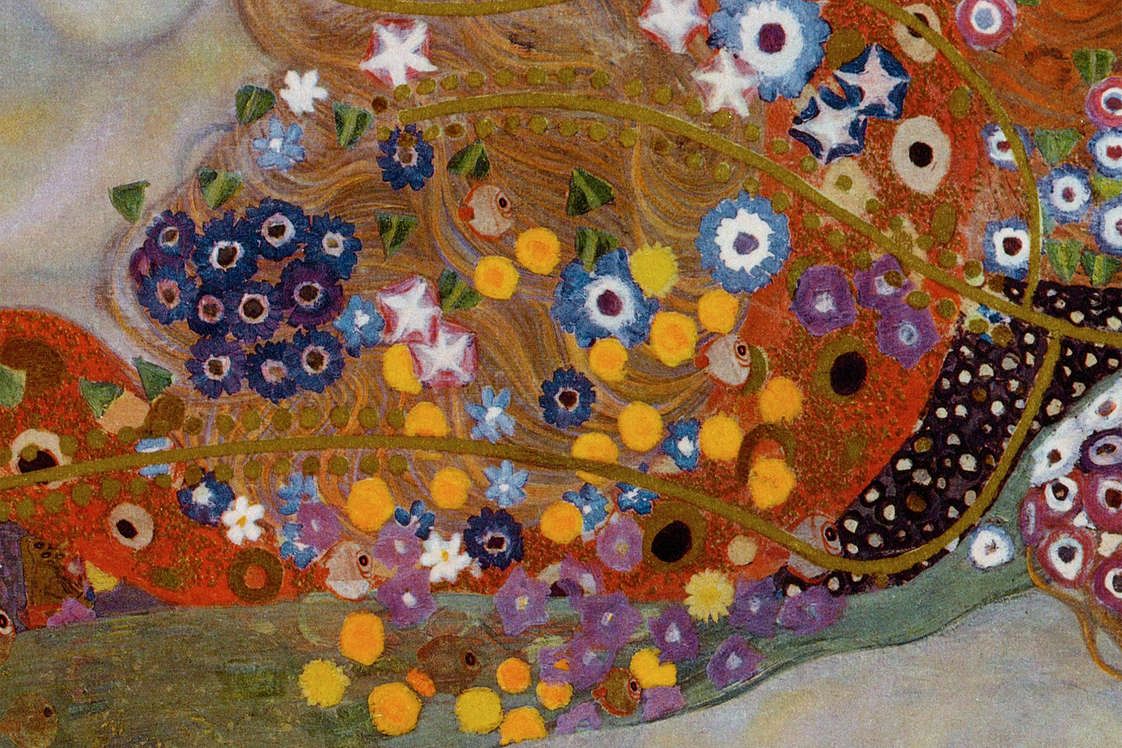

Zuletzt hat „Wasserschlangen II“, das teuerste Bild Gustav Klimts, rund um einen Kunsthandelsprozess mit Beteiligung des russischen Oligarchen Dmitri Rybolowlew Schlagzeilen gemacht. Nach 59 Jahren ist es erstmals wieder in Wien im Rahmen einer Ausstellung im Belvedere zu sehen, wie die ZIB berichtete.Florian Baranyi

„Wasserschlangen II“ (1904-1907), ein Ölbild von 80 mal 145 Zentimetern, ist ein Hauptwerk aus Klimts goldener Periode. Die Deutung – eine symbolische Darstellung weiblicher Homosexualität wurde immer wieder diskutiert – fiel nicht nur den Zeitgenossen des Fin de Siècle schwer. Insgesamt war Klimt ein Unverstandener, wie es auch die Populärkultur bis heute nachzeichnet – von Raúl Ruiz’ „Klimt“ (2006), in dem John Malkovich den streitbaren Maler gab, bis hin zu der in diesen Tagen auf Deutsch erscheinenden Graphic Novel „Klimt“ von Jean-Luc Cornette und Marc-Renier, deren Handlung genau zur Fertigstellungszeit der „Wasserschlangen II“ einsetzt.

Über Deutungen dieses Werkes kann man sich ab Freitag jedenfalls wieder informiert unterhalten, wenn das Bild erstmals seit fast 60 Jahren wieder in Österreich öffentlich in der Belvedere-Schau „Klimt. Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse…“ zu sehen sein wird. Dann lassen sich auch Details beobachten, auf die Stefanie Jahn, Leiterin der Restaurierung im Belvedere hinweist, wie etwa, dass Klimt bei den „Wasserschlangen II“ dieselbe Goldtechnik wie im „Kuss“ angewendet und Gold-, Silber- und Platinblättchen eingearbeitet hat (siehe Video oben).

In den letzten Jahrzehnten „Wasserschlangen II“ eine Geschichte durchgemacht, die emblematisch für den Umgang mit Kunst im 20. Jahrhundert steht: vom Raubkunstfall zum Spekulationsobjekt. Bis Oktober 1938 war das Bild im Besitz von Jenny Steiner. Die Sammlung der Förderin Klimts wurde wie ihr gesamtes Vermögen „arisiert“. Die „Wasserschlangen II“ landeten über einen Kunsthändler im Besitz des NS-Propagandafilmregisseurs Gustav Ucicky, angeblich ein unehelicher Sohn Klimts. Dessen Witwe Ursula Ucicky stellte das Bild 1964 letztmals für die Ausstellung „Wien um 1900“ zur Verfügung.

Ausstellungshinweis:

„Klimt. Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse…“ ist von 03. Februar bis 29. Mai 2023 im Wiener Belvedere zu sehen.

Vom Privatverkauf zur „duty-free art“

Lange Zeit war unbekannt, dass sich das Gemälde weiterhin in Ucickys Besitz befand – bis diese es 2013 unter Vermittlungshilfe von Peter Weinhäupl, damals kaufmännischer Direktor des Leopold Museums, um 112 Millionen Dollar (rund 103 Mio. Euro) über einen vom Auktionshaus Sotheby’s abgewickelten Deal verkaufte. Die Hälfte des Erlöses musste der Erbgemeinschaft Steiners abgegeben werden, damit diese im Gegenzug auf ihre Ansprüche verzichtete.

Wie erst später publik wurde, verkaufte der Käufer Yves Bouvier das Gemälde unmittelbar um 183,8 Millionen Dollar (rund 169 Mio. Euro) plus einer Provision von 3,7 Millionen Dollar (rund 3,4 Mio. Euro) an den russischen Oligarchen Rybolowlew weiter. Die „Wasserschlangen II“ waren dabei nur eines der 37 Bilder, die Bouvier, der zwei Lagerhallen in Zollfreihäfen betrieb, um die Kunstwerke dort zu lagern, Rybolowlew mit einem gehörigen Aufschlag weiterverkaufte, ohne diesem zu sagen, dass er der Besitzer der Werke war – er gab sich nur als Zwischenhändler aus.

Zurück in die Öffentlichkeit

Insgesamt erhielt Bouvier von Rybolowlew über zwei Milliarden Dollar, das teuerste Bild dieser Transaktionen war Leonardo da Vincis „Salvator Mundi“, das Rybolowlew für 450,3 Millionen Dollar (rund 414,7 Mio. Euro) nach Saudi-Arabien weiterverkaufte. Auch die „Wasserschlangen II“ wechselten um 170 Millionen Dollar (rund 156,6 Mio. Euro) wieder den Besitzer. Die rechtlichen Streitigkeiten rund um diese Verkäufe sind noch immer nicht beigelegt.

Die Kunsttheoretikerin und Künstlerin Hito Steyerl las diese Entwicklung am Kunstmarkt – eine kleine Gruppe von Superreichen, Investoren und Händlern entzieht Kunstwerke der Öffentlichkeit in eine unkontrollierte Sphäre der zollfreien Lagerhallen – als kulturanalytisches Zeichen: Die Kunst werde in den Zollfreilagern von ihrem Zweck als Teil einer kulturellen Identität befreit, aber sie sei dann keineswegs zweckfrei. Ihre Aufgabe ist es, zum „Asset“, zum Vermögenswert zu werden.

Der derzeitige Besitzer dürfte im Klimt-Bild erfreulicherweise mehr sehen als ein Anlageobjekt. Waren die „Wasserschlangen II“ zuletzt im Amsterdamer Van Gogh Museum im Rahmen von „Golden Boy Gustav Klimt“ zu sehen, wandert die gemeinsam mit dem Belvedere entwickelte Ausstellung, die Klimt dessen wesentlichen Vorgängern gegenüberstellt, unter dem Titel „Klimt. Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse…“ nach Wien.

Florian Baranyi (Text), ORF Topos, Tatjana Berlakovich (Gestaltung), ORF TV-Kultur, Bernhard Höfer (Kamera), Paul Krehan (Schnitt), beide für ORF Topos

Sendungshinweis: ZIB 1, 29.01.2023

Links:

- „Klimt. Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse…“ (Belvedere)

- Jean-Luc Cornette und Marc-Renier: „Klimt. Graphic Novel“ (Bahoe Books)

- Hito Steyerl: Duty Free Art (Diaphanes)

- „New Yorker“-Artikel über Yves Bouvier und Dmitri Rybolowlew

- „Standard“-Artikel über „Wasserschlangen II“

v1.0.4-production (14. March 2023, 10:02:17)

QELLE : ORF.AT TOPOS